Autor: Yann Basset

Primer boletín del ORP : comportamiento de bancada en el Senado

La Unidad Nacional y el Plebiscito: ¿falló la maquinaria?

Las votaciones del pasado 2 de octubre dejaron entrever que las mayorías parlamentarias de las que ha gozado el Gobierno Nacional desde el inicio de su mandato, no representan una verdadera capacidad de movilización electoral, y en este sentido, la principal bandera de la administración y de la Unidad Nacional (entendida exclusivamente como los Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal), la paz, sufrió las consecuencias de un gobierno que ha sido muy hábil para cultivar aliados políticos, y muy torpe para generar respaldo ciudadano.

Mapa 1. Porcentaje por municipio del SÍ en el plebiscito 2016. Diseño: ORP con base en datos de la Registraduría Nacional

Mapa 2. Porcentaje de votos, Unidad Nacional por municipio, legislativas 2014. Diseño: ORP con base en datos de la Registraduría Nacional

Dicho fenómeno se puede comprobar empíricamente cuando se analiza el coeficiente de variación que se produjo entre la votación de los partidos de la Unidad Nacional en la elección del Senado de 2014 (mapa 1), y los resultados del SÍ en el plebiscito por la paz de 2016 (mapa 2). Al hacer una representación cartográfica del coeficiente (mapa 3), se observa que sólo una fracción de los municipios mantuvo un comportamiento electoral consistente durante los dos procesos (en color amarillo), mientras que en la mayoría de los casos se observan grandes variaciones positiva (rojo) y negativas (azul).

En este caso es fundamental tener en cuenta que el desempeño de los partidos de gobierno en 2014 no fue igual en todo el territorio. Al vincular las dos elecciones, se esperaría que en los lugares donde la Unidad Nacional obtuvo resultados electorales favorables en la elección al Senado, el coeficiente se mantuviera estable o que eventualmente fuera positivo, debido al trabajo que los parlamentarios hicieron para que sus electores apoyaran el plebiscito.

Mapa 3. Unidad Nacional, coeficiente de variación votaciones Senado 2014 / Plebiscito 2016. Diseño: ORP con base en datos de la Registraduría Nacional

Sin embargo, dicha relación estable o positiva no sólo no se presenta uniformemente, sino que el coeficiente de variación resulta negativo en varias de las regiones donde la Unidad Nacional fue electoralmente fuerte. En estas zonas (azul en el mapa), el sí obtuvo menos votos que la coalición hace dos años, por lo cual, podemos concluir que falló la maquinaria. Por lo demás, muchas de las zonas del país en donde el sí mostró un desempeño superior a la coalición (en rojo en el mapa), particularmente el sur, son regiones en las cuales ésta se encuentra particularmente débil, lo que sugiere que el sí tuvo otros motores que la coalición.

El fracaso más notorio de la Unidad Nacional estuvo en la Costa Caribe, donde el coeficiente de variación demuestra que el apoyo electoral a los partidos de gobierno no se convirtió en un respaldo de los votantes al plebiscito. Lo anterior ha llamado la atención de los medios de comunicación, que han seguido con mucha atención lo que parece ser un esfuerzo insuficiente de los congresistas de la costa a favor de la refrendación de los acuerdos de paz.

Sin embargo, ésta no fue la única zona del país donde las mayorías parlamentarias no significaron respaldo electoral. En otros departamentos como Meta, Santander, Norte de Santander, Quindío y Tolima, los votos no llegaron a las urnas, o se fueron para el NO. A continuación presentamos un análisis, por partido, con algunos de los congresistas que, en regiones diferentes a la Costa Caribe, tampoco pudieron lograr que sus electores le caminaran a la paz.

Partido de la U

Aunque gran parte de los fortines electorales del Partido de la U se encuentran en la costa caribe y pacífica, donde el problema estuvo en la baja participación y no en un bajo apoyo al SÍ, en la zona oriental del país, muchos de los votos que el partido logró en la elección del Congreso, no aparecieron en las urnas, o se fueron para el NO.

Tal es el caso de los votos de la senadora Maritza Martínez (mapa 4), cuyo nicho electoral se encuentra principalmente en el Meta. En este departamento el NO ganó con relativa facilidad, obtuvo el 63,58% de los votos, frente a un 36,41% del SÍ. En este caso, por ejemplo, en Villavicencio, Acacias y Granada, fortines electorales de la senadora de la U, el NO estuvo siempre por encima del 50%, alcanzando en el caso de Acacias el 72%.

Mapa 5. http://i2.wp.com/www.procesoselectorales.org/wp-content/uploads/2015/06/Manuel-Guillermo-Mora1.png

Una situación similar se presenta con el senador Manuel Guillermo Mora (mapa 5), quien tiene sus principales centros de votación en el sur del departamento de Santander. En esta zona, el NO ganó por amplia ventaja en Cúcuta, Cucutilla y Los Patios, lugares de mayor votación para Mora Jaramillo en 2014. En este sentido, en el caso de la U, no fueron únicamente los parlamentarios de la costa los que no quisieron o no pudieron cumplirle al Presidente asegurando una participación masiva en favor del SÍ en sus zonas de influencia.

Partido Liberal

En el caso del liberalismo el eje que conforman Santander y Norte de Santander fue crucial, puesto que a pesar de haberle valido una silla en el Senado de la República a parlamentarios como Horario Serpa, Andrés Cristo y Jorge Enrique Duran, al final ese apoyo electoral a los congresistas del Partido Liberal no se vio reflejado en un beneficio real para el Gobierno Nacional en las pasadas votaciones del 2 de octubre. En este sentido, el balance electoral permite ver que en los municipios donde obtuvieron grandes votaciones estos senadores, el No se impuso.

Mapa 6. http://www.procesoselectorales.org/wp-content/uploads/2015/05/Andres-Cristo.png

El caso de Andrés Cristo (mapa 6), hermano del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, es más notorio, puesto que el congresista obtuvo sus votos casi por completo en la parte sur del departamento de Norte de Santander, y en dicha zona el NO predominó. En el municipio de El Carmen, donde Cristo obtuvo más del 50% de los votos válidos en la elección al Congreso, el SÍ apenas superó por una diferencia mínima al NO, mientras que en Cúcuta, los Patios, Puerto Santander y Salazar se rechazaron los acuerdos de La Habana por una mayoría importante de los ciudadanos.

Situación similar, pero en una región diferente, es la que evidencia el senador Rodrigo Villalba (mapa 7). En este caso, en el departamento de Huila, la victoria del NO fue notoria con el 60,77% de los votos. Y en las zonas donde el parlamentario tiene mayor respaldo electoral, salvo el caso de Algeciras donde el SÍ ganó por un margen muy estrecho, el resto de los centros de votación de Villalba se inclinaron por NO, en Neiva, Pitalito y Rivera.

Partido Cambio Radical

En Cambio Radical los que no cumplieron con la tarea provienen en su mayoría de la costa caribe, y de congresistas como Antonio Guerra o Arturo Char, otras zonas donde el partido es fuerte tampoco cumplieron con las expectativas del Ejecutivo. Existen casos interesantes, como el de Bernabé Celis, Rosmery Martínez y German Varón.

Mapa 8. http://i2.wp.com/www.procesoselectorales.org/wp-content/uploads/2015/07/Bernabe-Celis.png

En el caso del primero, nuevamente se presenta la incapacidad de los senadores de la Unidad Nacional, en general, para respaldar los acuerdos de La Habana en Santander. Al igual que sucedió con los liberales, en los municipios donde el senador Celis (mapa 8) obtuvo la mayoría de sus votos (Bucaramanga, Curiti y Guadalupe), la mayor parte de los votantes respaldaron el NO, únicamente en Barrancabermeja la victoria fue para el SI por una diferencia mínima. Aquí se confirma que los diferentes congresistas de la Unidad Nacional fueron incapaces de promover el acuerdo en los santanderes.

Mapa 9. http://i0.wp.com/www.procesoselectorales.org/wp-content/uploads/2015/07/German-Varon.png

Mapa 10. http://i0.wp.com/www.procesoselectorales.org/wp-content/uploads/2015/07/Rosmery-Martinez.png

De igual manera, Rosmery Martínez y German Varón marcan con mucha claridad esta desconexión entre el electorado de los senadores de la Unidad Nacional, y el plebiscito por la paz del Gobierno Nacional. En el caso de Varón Cotrino (mapa 9), que obtiene su respaldo electoral principalmente en Quindío, los resultados saltan a la vista. En Armenia, Quimbaya, Salento y Buenavista, principales focos electorales del congresista en 2014, el apoyo electoral al NO fue mayoritario, en un departamento que fue totalmente adverso a los acuerdos de paz con las FARC (60,13% de los votos fueron por el NO). Lo anterior es particularmente interesante, pues Varón Cotrino fue una de las voces que desde Cambio Radical apoyó públicamente los acuerdos, y este senador es a su vez uno de los más cercanos al vicepresidente Vargas Lleras.

En el caso de Rosmery Martínez (mapa 10), la situación es bastante similar, pues su apoyo electoral está concentrado en el norte del Tolima, en los municipios del Espinal, Ibagué, Ambalema y Suarez. En todos esos casos, no se registró un apoyo equivalente al SÍ en las urnas, que en su mayoría rechazaron los acuerdos de La Habana.

¿Fallo la maquinaria? Más preguntas que respuestas

Aunque a simple vista parece razonable suponer que el Gobierno Nacional no fue capaz de poner a funcionar las maquinarias políticas de la Unidad Nacional, y que los congresistas de estas zonas no hicieron los esfuerzos suficientes para atraer a sus electores hacia el SI, también es posible pensar que la atipicidad y naturaleza extraordinaria de este mecanismo de participación, revela algunas cosas a propósito de la naturaleza misma de la relación entre los políticos y sus electorados.

En este sentido, más allá de la voluntad o no de los congresistas por apoyar los acuerdos con las FARC, casos como los de Cristo, Serpa y Varón Cotrino, quienes fueron defensores públicos del SÍ en el plebiscito, revelan que el vínculo clientelar es más flexible de lo que podría pensarse, y depende en gran medida de lo que los legisladores puedan ofrecer como beneficios reales a sus electores. En este caso, si bien la paz es un estímulo innegable, resulta intangible frente a los beneficios a los que pueden aspirar los electores en una campaña al legislativo, o en una elección presidencial, razón por la cual la ascendencia y credibilidad de estas figuras puede resultar inexistente frente a un proceso como el del plebiscito.

Es fundamental poner de presente que la idea de beneficios reales no hace alusión necesariamente a la compra de voto, sino al lugar que ocupan los congresistas como intermediarios en la posibilidad de los ciudadanos por alcanzar objetivos específicos (desde un puesto burocrático hasta la pavimentación de una calle, pasando por la entrega de materiales de construcción). De esta manera, la capacidad que tienen los legisladores para mantener y conservar un grupo más o menos estable de electores a lo largo del tiempo, no depende tanto de los sucedido en la elección anterior (legislativas de 2014), sino de su capacidad de sintonizarse con las necesidades de dichos votantes para cada cita electoral, y tramitarla a lo largo de su gestión.

De esta manera, en un proceso con las particularidades del plebiscito, donde los beneficios son bastante gaseosos, suponer que los votantes se moverían o elegirían entre una y otra opción, por la simple indicación de los congresistas electos, resultó ser una clara equivocación en el ajedrez político que cultivo el gobierno Santos en torno a la refrendación.

Las curules al Congreso en los acuerdos de paz: “¿Qué se regala a las FARC?”

Tras el cierre de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana-Cuba, se conocieron los pormenores de la trasformación del grupo guerrillero en un partido o movimiento político. Entre los elementos más polémicos se encuentra la manera en que se garantizará la representación de las FARC en el Congreso de la República.

Según el acuerdo establecido por las dos partes en Cuba, en el caso de la Cámara de Representantes, el movimiento político derivado de las FARC podrá presentar listas únicas de candidatos propios o en coalición con otros movimientos o partidos políticos para cada una de las circunscripciones territoriales de la Cámara (los departamentos y la Capital de la República). En el caso del Senado, las FARC podrán presentar una lista propia o en coalición para la circunscripción nacional. En ambos casos, las listas de la guerrilla competirán en igualdad de condiciones con los demás movimientos y partidos políticos del país.

Los acuerdos de La Habana establecen, bajo el supuesto de que esta es la primera experiencia electoral de las FARC dentro de la legalidad y las normas electorales, razón por la cual la guerrilla no cuenta con la organización política necesaria para obtener resultados positivos en las elecciones de 2018 y 2022, que el movimiento político de la ex guerrilla tendrá un mínimo de 5 curules en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado, para conformar una representación básica de 10 Congresistas dentro del órgano legislativo. En el caso de la Cámara, los escaños se asignarán entre las listas más votadas en las diferentes circunscripciones electorales. En el Senado, los escaños se repartirán entre los primeros puestos de la lista presentada a nivel nacional por la organización política derivada de las FARC.

Es fundamental tener en cuenta que el mínimo de curules establecidas en el acuerdo, se activa a partir de los resultados que obtenga el movimiento político de la guerrilla en las urnas. Es decir que, en caso de que la guerrilla logre los votos suficientes para obtener 2 senadores en 2018 o 2022, únicamente se le otorgarán 3 puestos adicionales en esta sección del Congreso, para completar el mínimo de 5. De igual manera, si obtuviera una curul en 4 departamentos para la Cámara de Representantes, se le otorgaría una adicional en la circunscripción que hubiere obtenido más votos, sin tomar en cuenta los departamentos en los cuales ya obtuvo un espacio para el legislativo.

En este sentido, aunque se ha señalado que la guerrilla obtendrá 10 curules “gratis” en el Congreso, en realidad el número de espacios otorgados por ese mecanismo dependerá de los resultados electorales que obtenga las FARC en las elecciones de 2018 y 2022. Es posible en efecto que el mecanismo implique «regalar» 10 curules a las FARC, pero puede ocurrir también que no resulte en ningún privilegio para su futuro partido en el caso de que logre ganar 5 o más curules en ambas cámara por los mecanismos ordinarios. De igual manera, es importante tener en cuenta que incluso los 10 escaños en el Congreso son notoriamente insuficientes para tramitar cualquier tipo de proyecto de ley o acto legislativo sin el apoyo de otras fuerzas.

En el presente documento, el Observatorio de la Representación Política de la Universidad del Rosario realiza una evaluación de los escenarios electorales bajo los cuales se desarrollaría la incorporación de las FARC al órgano legislativo. Se proyecta el número mínimo de votos que necesitaría el movimiento político derivado de las FARC para obtener, por vía ordinaria, curules en el Senado o la Cámara de Representantes sobre la base de los resultados electorales de 2014, y la manera en la que los acuerdos de La Habana actuarían en cada escenario.

Las posibilidades de las FARC en la Cámara de Representantes

El procedimiento de garantía funcionará asignando una curul en la Cámara de Representantes a cada una de las cinco listas más votadas que no alcanzarán a obtener una curul, hasta completar las 5 garantizadas. Esta garantía será válida únicamente por dos elecciones, 2018 y 2022, tiempo en el cual el partido o movimiento político de las FARC, se espera, habrá estrechado sus vínculos con la sociedad civil y se podrá convertir en legitimo intermediario entre el Estado y la sociedad.

Ya que está definido el número de curules aseguradas a las FARC, nos hemos propuesto proyectar las posibilidades de obtener sus curules sin necesidad de acogerse a la garantía del punto tres de los acuerdos. Para ello, presentamos una lista de los departamentos en los que actualmente tiene presencia el grupo guerrillero, según el informe de riesgo electoral para el plebiscito de la Misión de Observación Electoral, el número de curules que actualmente se disputan en la circunscripción y el número de votos que obtuvo la última lista de los partidos que se presentaron en 2014, superaron el umbral y entraron en la cifra repartidora.

| Departamentos con presencia de las FARC | # curules | votos última lista ganadora |

| Antioquia | 17 | 58.067 |

| Valle | 13 | 52.003 |

| Bolívar | 6 | 89.863 |

| Tolima | 6 | 45.585 |

| Córdoba | 5 | 95.018 |

| Norte Santander | 5 | 69.258 |

| Nariño | 5 | 68.566 |

| Cauca | 4 | 42.348 |

| Cesar | 4 | 39.355 |

| Huila | 4 | 47.221 |

| Meta | 3 | 47.260 |

| Chocó | 2 | 29.264 |

| La Guajira | 2 | 62.314 |

| Arauca | 2 | 18.170 |

| Vichada | 2 | 5.894 |

| Guaviare | 2 | 5.858 |

| Putumayo | 2 | 17.019 |

| Vaupés | 2 | 2.663 |

| Casanare | 2 | 25.803 |

| Caquetá | 2 | 16.515 |

Los resultados que arroja la tabla nos dan una idea de los votos que necesitarían obtener los desmovilizados de las FARC para ganar curules en cada departamento por vía ordinaria. Aunque es naturalmente difícil estimar la fuerza electoral que puede tener las FARC en cada departamento, las cifras sugieren que en muchos, le sería muy complicado llegar al número de votos mínimo necesario para acceder a su curul, más si tenemos en cuenta que competirían con verdaderas maquinarias electorales de partidos políticos y líderes regionales que tienen ya consolidado su caudal electoral en los departamentos, pensamos en departamentos como Antioquia, Córdoba, Valle, Bolívar y Norte de Santander. Sin embargo, las FARC tienen una ventaja natural: tienen mayor presencia en departamentos poco poblados cuyas curules no parecen tan difíciles de alcanzar. Es el caso de los departamentos de Vichada, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Putumayo que tienen umbrales con los cuales un partido o movimiento derivado de la desmovilización podría competir sin necesidad de acudir al salvamento de su garantía.

De este modo, en el caso de la Cámara, podemos anticipar que la fuerza que resulte de la desmovilización de las FARC podría ganar varias curules por vía ordinaria, con lo cual las concesiones que se le otorga en los acuerdos serían mínimas en la práctica.

Sin embargo, la protección que brinda para las FARC el acuerdo de la Habana puede convertirse en un problema a largo plazo. Una vez que las circunscripciones transitorias especiales de paz hayan sido definidas por el legislativo, pueden fácilmente quedar ubicadas en los mismos lugares y regiones en los que las FARC tendrían mejores oportunidades para la competencia electoral. Ya que dentro de estas circunscripciones de paz las garantías no solo cubren a movimientos y partidos políticos surgidos de la desmovilización, otras colectividades y movimientos de ciudadanos entrarían a competir con la fuerza política de las FARC en territorios donde tienen presencia y pueden ejercer influencia. Así las cosas, las FARC corren el riesgo de ver difuminada su presencia entre una multiplicidad de grupos significativos que buscaran competir electoralmente cobijados por las circunscripciones especiales de paz. Esto podría quitarles fuerza en las circunscripciones ordinarias, lo que no les favorecería a largo plazo.

El Senado

El referente natural para evaluar las posibilidades electorales de las FARC en el Senado son los tres últimos partidos que en las elecciones legislativas de 2014 superaron el umbral del 3%, que representó 364.094 votos (mínimo legal establecido para obtener representación en esta cámara del Congreso), y que consiguieron por esta vía precisamente las 5 curules que tendría la ex guerrilla garantizada. Estos son: Partido Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo y Partido Opción Ciudadana.

En primer lugar, los Verdes obtuvieron 567.102 votos, 3.88% de la votación, mostrando fortaleza en Amazonas, Caquetá, Casanare y Chocó. Naturalmente teniendo como principal motor la popularidad de Claudia López y Antonio Navarro Wolff. En segundo lugar, el Polo obtuvo 540.709 votos, 3.73% de la votación, capitalizando más de la mitad de sus votos en la figura de Jorge Enrique Robledo e Iván Cepeda Castro. Finalmente, Opción Ciudadana logró superar el umbral con 534.250 votos, 3.65% de la votación. Su fuerte fue Nerthink Mauricio Aguilar en Santander, y la combinación de las otras figuras en el departamento de Sucre.

Estas cifras muestran que el movimiento político derivado de las FARC tendría que obtener más de 350.000 votos para poder obtener curules por el sistema ordinario, suponiendo que una reforma política realizada en el marco del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz no eleve este umbral para las elecciones de 2018. En este caso, por más difícil que sea anticipar el potencial electoral del futuro partido que resulte de la desmovilización de las FARC, la posibilidad de que alcance 2 o más curules por vía ordinaria parece muy lejana dada la realidad electoral de Colombia. Y allí entonces podría hablarse de curules “regaladas” en vista de no alcanzar el umbral.

Ahora bien, dicho regalo podría resultar envenenado. Esta garantía de curules puede jugar en contra del nuevo movimiento derivado de la desmovilización de las FARC, en tanto se convierte en un desincentivo para buscar y acumular votos para superar el umbral y hacerse con más curules. Si pasar el umbral por vía ordinaria es difícil para él, ni pensar en una sexta curul que requeriría una cantidad de votos mucho mayor a la ya alcanzada por los tres partidos mencionados anteriormente. En consecuencia, podríamos ver rápidamente el movimiento convertido en una minoría o incluso que en un futuro se llegue a fragmentar en distintos movimientos que se disputen las 5 curules garantizadas en vez de pelear juntos por una sexta, lo que es más o menos lo que les pasa a las minorías indígena y afrocolombiana con las circunscripciones especiales. Esta fragmentación sería un problema jurídico, en tanto que no se especifica en el texto de los acuerdos de qué manera se repartirían estas 5 curules entre dos o más movimientos derivados de las FARC.

La experiencia de la Alianza Democrática M-19 puede ser instructiva para el nuevo movimiento político. Para 1991, la AD M-19 logró 9 senadores y 12 representantes sin beneficios electorales. Sin embargo, para 1994 no obtendrían ninguna y para 1998 su votación no superó los 40.000 votos. Como resultado de lo anterior, las figuras terminaron repartidas en diferentes partidos políticos, entre ellos los ya mencionados Alianza Verde, el Polo y el más reciente, creado por el ex M-19 Gustavo Petro, los Progresistas.

¿Sirvieron las anulaciones de inscripciones en las elecciones locales?

Las elecciones locales son por lo general más concurridas que las elecciones nacionales, esto quiere decir que más votantes asisten para elegir alcaldes, gobernadores y concejales que para elegir presidente y senadores. Por encima de las discusiones sobre el carácter localista y parroquial de las elecciones en Colombia, vale la pena considerar como varió la participación de estas elecciones en relación a las elecciones de 2011 para encontrar continuidades y atipicidades en el comportamiento electoral de los colombianos. Por otra parte, buscamos explorar los posibles efectos que las resoluciones sobre anulación de cédulas del CNE produjo en la participación este año (anulaciones que habíamos estudiado en una nota previa).

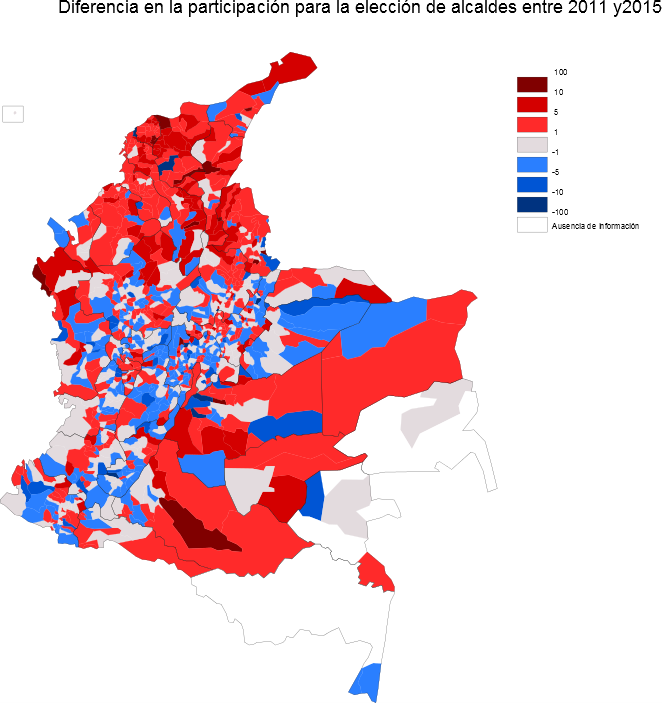

En estas elecciones 648 municipios aumentaron su participación y 453 la disminuyeron, con un resultado nacional de 59,3% a nivel nacional, 2 puntos por encima de hace cuatro años. Este comportamiento es claramente diferenciable territorialmente. Mientras que en el nororiente y suroriente del país predomina el aumento en la participación [escala de rojos en el mapa], en el centro y suroccidente de Colombia la tendencia fue a la baja [escala de azules].

Lo primero que podemos observar es un marcado aumento de la participación en la parte nororiental del país, en un sector que va desde Norte de Santander hasta Bolívar pasando por los departamentos de Cesar, Atlántico y Magdalena. En estos departamentos la participación en la mayoría de los municipios aumentó por encima de los dos puntos porcentuales del nivel nacional. Esta es una zona que tradicionalmente ha presentado niveles altos de participación en la elección de autoridades locales, por lo que podríamos considerar que las resoluciones del CNE no afectaron la tendencia positiva de participación.

Esta zona de aumento en la participación llega hasta el norte del departamento de Antioquia en donde la participación empieza a caer en varios municipios de ese departamento, principalmente al suroeste del mismo donde municipios y ciudades como la propia Medellín muestran un descenso en su participación. Cundinamarca, el suroeste de Santander, Tolima, Huila, Casanare, Cauca y Nariño son los departamentos con mayor cantidad de municipios con resultados inversos a la tendencia nacional, con baja de la participación. En Cundinamarca 74 de los 116 municipios del departamento registraron un descenso, nueve de ellos por debajo de los 5 puntos porcentuales. En muchos de esos municipios, el CNE había anulado una gran cantidad de cédulas por considerarlas trashumantes.

En el Tolima el CNE emitió resoluciones que redujeron mucho el censo en varios municipios del norte del departamento en particular, muchos de ellos redujeron su participación. En el Valle del Cauca de los 42 municipios del departamento la participación descendió en 25 con respecto al 2011, en municipios como Cartago la participación descendió por debajo de los cinco puntos porcentuales. En este mismo departamento la ciudad de Cali aumentó su participación en más de dos puntos porcentuales, el efecto de la competencia entre los candidatos de partidos tradicionales como Roberto Ortiz y de reconocidos políticos del departamento como Angelino Garzón con candidaturas alternativas como la de Maurice Armitage pudo haber incentivado la asistencia a las urnas.

En el departamento de Casanare muy afectado también por las resoluciones de trashumancia, la participación descendió, lo cual es notable para un departamento que se caracteriza por tener una participación alta en las elecciones locales [la abstención en Colombia: lo que se pretende prohibir, OPE] aunque su promedio sigue siendo alto con respecto al promedio nacional de participación que para este año fue de 59,32%.

Sin embargo, en muchos otros departamentos, la anulación masiva de inscripciones se tradujeron por un aumento de la participación más que una baja, en particular en la costa Caribe.

La correlación entre la diferencia de participación entre 2011 y 2015 y el porcentaje de cédulas anuladas en 2015 calculada a nivel municipal es de apenas 0.08 lo que hace muy difícil establecer una correspondencia directa entre la variación de la participación y las resoluciones. De hecho podemos ver dos ejemplos en los que estas dos variables se comportan de manera totalmente distinta: el municipio de Mutata, en Antioquia, tenía un 14% de cédulas inscritas anuladas y su porcentaje de participación aumentó en 6 puntos; por otro lado, en el municipio de Piamonte, Cauca, se anularon poco más del 19% de las cedulas inscritas y la participación se redujo en apenas un 0.05%

En realidad, las anulaciones de cédulas no parecen haber tenido efecto alguno sobre la participación, que obedece en buena medida a fenómenos regionales. El comportamiento de las ciudades es también llamativo en estas elecciones, los casos de Bucaramanga, Cali y Bogotá son ilustrativos porque las candidaturas alternativas y movimientos por firmas ganaron la alcaldía. En Bucaramanga, en donde incluso se impulsó un movimiento en favor del voto en blanco, la participación aumentó en cuatro puntos porcentuales pasando de 53% a 57%; en Cali aumentó en un dos por ciento, y Bogotá pasó de una participación de 47,4% a 51,5%. Cartagena aumentó también en cuatro puntos su participación pasando de un 48,4% en 2011 a 52,5% en 2015. Incluso en la ciudad de Barranquilla donde el dominio de Alejandro Char era claramente predecible la participación aumentó casi siete puntos porcentuales pasando de 47,4% a 54,3%. En resumen, son principalmente las ciudades que halaron el aumento nacional de participación, cunado tradicionalmente, se movilizaban menos para las elecciones locales.

En síntesis, es difícil encontrar una correspondencia directa entre las resoluciones de nulidad en la inscripción de cédulas y las variaciones en la participación. Esto es bastante sorprendente dado el vínculo que podemos establecer entre la trashumancia y la compra de votos, que es un claro incentivo a la participación. Por la cantidad de inscripciones anuladas que obstaculizo el control de la compra-venta de votos, uno hubiera esperado un descenso marcado del voto en muchos lugares. Sin embargo el efecto es complejo. Para analizarlo completamente, deberíamos disponer de la información sobre el flujo de inscripciones y anulaciones y no solamente el stock, en particular, saber de dónde venían las cédulas anuladas en cada municipio. De hecho, una hipótesis podría ser que las ciudades tuvieron un aumento de la participación porque eran tradicionalmente “expulsoras” de trashumantes. Esto implicaría que las anulaciones de inscripciones en los pueblos redirigieron las redes clientelistas sobre las ciudades, es decir, no las desmovilizaron sino que las desplazaron. Esta hipótesis es muy preocupante dada la interpretación de las autoridades electorales según la cual no existe trashumancia en el ámbito urbano, y nos pone frente al desafío de repensar el tema.